時間:2016-12-21 11:14

來源:北大國發院BiMBA商學院

作者:胡大源

北京空氣質量變好了,還是變差了?這是問題嗎?這當然是問題,尤其經過經濟學家嚴謹的觀察和數據分析,一切并非那么“顯而易見”。

在本文中,北大國家發展研究院胡大源教授以詳實的數據描繪了“PM2.5遭遇戰”,并分析了PM2.5的變化趨勢。

胡大源教授認為,既然目前北京空氣污染物的清除主要靠“等風來”,那么對未來幾年風速風向變化的不確定性就應當有充分的預期。一旦遇到2011年和2012年冬季那樣的持續靜穩天氣,PM2.5年均濃度很可能還會出現反彈。

PM2.5遭遇戰與信息公開

在北京市各項空氣污染治理措施中,耗資巨大的“煤改氣”作用最為顯著,空氣質量監測指標二氧化硫持續改善。1994年為83每立方米微克,1998年曾上升到120微克,此后持續下降,平均每年降幅為11.5%,2015年北京年平均二氧化硫濃度僅每立方米15微克,低于我國環境空氣污染物濃度限值20微克的一級標準。

但對公眾感受影響更大的是能見度的變化。然而,在環保部門發布的各項監測指標中,大多是氣態污染物,并不直接影響能見度。自上世紀90年代以來,國內外學術研究結果不斷得到驗證:懸浮在空氣中更為細小的顆粒物(如PM2.5)對能見度的影響更大。

北京冬天通常的氣候特征是干冷多風,然而2011年10月中旬至2012年2月中旬,北京卻經歷了一個多雪的冬天,先后下了10場中雪或雨夾雪。平均風速低于常年,空氣相對濕度高,這些氣象條件都不利于空氣中污染物的擴散。平均能見度只有往年的50%至60%。

2011年10月,美國駐華大使館公布的空氣質量監測數據,讓PM2.5(細顆粒物)質量濃度走進了公眾視野。“北京空氣質量指數439,PM2.5細顆粒濃度408,空氣有害…”。

對此,我國有關部門負責同志的回應為:“PM2.5是老問題,不是新問題,更不是新發現”。2012年1月,“環保部門整理文獻資料后得出的結論是,北京市PM2.5年均濃度已由2000年的每立方米100到110微克降至2010年的每立方米70到80微克”。

2012年2月,中國國務院同意發布新修訂的《環境空氣質量標準》,該標準增加了PM2.5監測指標。與此同時,北京開始實驗性的監測并實時發布每日PM2.5監測數據。在“2013北京市環境狀況公報”中首次公布了PM2.5質量濃度年日均值為每立方米90微克,美國大使館監測的2013年北京PM2.5質量濃度年日均值為每立方米102微克。圍繞北京PM2.5數據,“中美監測結果比較”在實時檢測結果公布之初曾經引發媒體的熱議和公眾的廣泛關注。

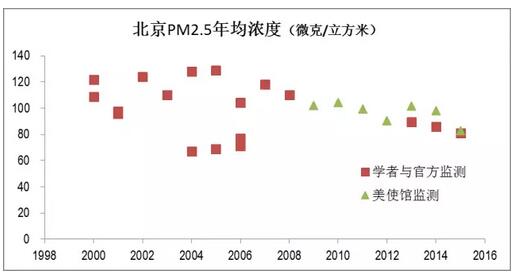

下圖是我們收集到的、公開發表的有關北京年均PM2.5濃度的研究與監測結果,其中右側2013至2015年PM2.5濃度監測數據是2014年以后北京市環境狀況公報中正式發布的。如果我們將時間到推至2010年,不難看出“北京10年來PM2.5呈下降趨勢”并不明顯。無論是美國大使館的每立方米102微克,還是1993年北京環境狀況公報中的每立方米90微克,均明顯高于 “2010年的每立方米70到80微克”的結論。

數據造假是公眾深惡痛絕的弊端,也是造成政府有關部門失信于民的重要原因。美國大使館的PM2.5年均濃度由于監測數據信息公開,便于核對,因而容易被公眾認為可信。而北京環保部門并未公布PM2.5年均值的具體計算方法和監測數據,無法核對,因此被認為容易受行政干預而降低可信度。盡管有關部門正式發布了PM2.5的實時監測數據,但實時數據通常需要進行必要的審核及補充修正后生成正式記錄,年均值應該是在正式記錄的日均值基礎上計算出來的。此外,北京35個監測點的記錄如何平均?是否加權?均應該明確說明。可核對是公眾監督的基礎,不可核對又怎樣保證數據的準確?更談不上獲得公眾的信任。

對于這場由特殊天氣條件引發的北京PM2.5遭遇戰,盡管美國大使館公布其在北京、上海等城市的PM2.5監測數據“不合法”、“空氣有害”或許夸大其詞,但卻在客觀上推動了我國空氣質量監測數據的信息公開,體現了我國與發達國家在空氣質量上存在的巨大差距。

北京PM2.5的變化趨勢

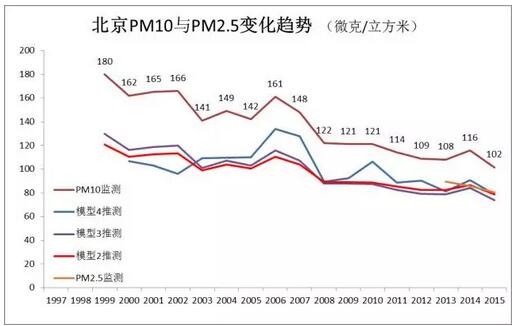

與TSP和PM10相比,PM2.5(空氣中的細顆粒物)對能見度影響最大。然而北京有關部門發布的PM2.5年均濃度監測數據只有短短的三年。因此,推斷和探討過去10余年間北京的PM2.5濃度狀況,就成為分析判斷北京空氣質量變化趨勢的關鍵。國內外研究成果均表明,PM2.5在PM10的占比的變化有一定的規律可循。我們收集了過去十余年年全國304個PM2.5和PM10的年均濃度數據,通過建立計量經濟模型,推算出北京在2000年之前PM2.5濃度約在125微克左右,與最近三年平均濃度86微克相比,總的來看,呈現出持續波動下降的趨勢。

下圖為北京PM10監測值與PM2.5模型推測值的變化趨勢

事實上,北京的各項空氣污染治理確實取得了顯著的成效。我們收集了北京1999-2015期間140個PM2.5濃度月度數據,在控制主要天氣因素(如風速)和季節變化等解釋變量的基礎上,分析能源結構調整和煙塵粉塵減排等治理措施與PM2.5濃度變化之間的關聯關系。計量經濟模型結果表明,北京市日均天然氣消費每增加100萬立方米,PM2.5濃度就平均下降1微克/立方米。2000年北京市日均天然氣消費量為353萬立方米,2015年漲到了3983萬立方米,15年間增長了3600萬立方米。從理論上看,在其它解釋變量不變的情況下,“煤改氣”對北京PM2.5下降做出的貢獻高達36微克/立方米。為此,北京居民也付出了很大的代價,單就供暖一項來粗略估算,成本就增加了3倍左右。

與TSP相比,在北京對于可吸入顆粒物PM10的治理難度通常會更大一些,根據我們收集到的北京年均監測記錄估算的PM10平均每年降幅約在每立方米4至5微克之間。根據監測記錄建立模型估算的結果為:北京PM2.5濃度平均每年下降2至3微克。

從理論上講,PM2.5的下降幅度不大可能超過PM10。這不僅由于PM2.5是PM10的組成部分,而且由于PM2.5組成成分更為復雜,治理過程不僅事關工業排放,還會涉及居民出行與日常生活習慣,因而持續下降的難度也會越來越大。三年來北京PM2.5的持續下降既是人努力的結果,也有天幫忙的成分。既然目前北京空氣污染物的清除主要靠“等風來”,那么對未來幾年風速風向變化的不確定性就應當有充分的預期。一旦遇到2011年和2012年冬季那樣的持續靜穩天氣,PM2.5年均濃度很可能還會出現反彈。

長期以來,政府有關部門對于環境治理只注意到其自然科學和工程技術的一面,而忽視了涉及社會經濟與傳媒溝通方面的規律。從社會心理學的角度來看,多年來環境信息不公開的一個后果就是導致判斷評價事物時的參照系錯位。

2002年諾貝爾經濟學獎獲得者卡尼曼在《思考,快與慢》一書中講述前景理論時談到:“評估與中性參照點(如現狀)有關,高于參照點的結果就是所得,低于參照點的結果就是損失”。盡管北京十多年前的空氣質量更糟糕,然而由于環境質量信息公開程度低,公眾與傳媒不了解實際情況,一遇突發情況,政府有關部門的回應又難以服眾,致使媒體和公眾在批判北京空氣質量變化趨勢時,單憑感覺和記憶,或以發達國家的現狀作為參照系,代替了北京以往的空氣質量變化實情,從而得出結論:北京的空氣質量變差了。

這種參照系錯位,不但不利于公眾對已有成就的認同,而且增大了未來空氣污染治理取得成效的難度。暫且不論北京PM2.5下降到每立方米60微克需要付出的何等代價及其不確定性,即便幾年后達到了上述目標,仍與主要發達國家十幾微克的現狀相距甚遠。

編輯:張偉

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317