時間:2018-12-03 09:15

來源:中國水網

作者:安志霞

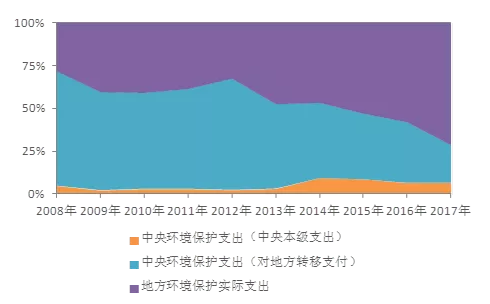

2012年之前,中央環境保護支出(中央本級支出+對地方轉移支付)與地方環境保護實際支出所占比例呈現穩定狀態。從2013年開始,兩者對比發生較大變化,中央環境保護預算支出占比急劇下降,而地方預算支出急劇上升。

中央對環境保護的兩項支出中,中央本級支出在加強而對地方轉移支付力度在下降:中央本級支出從遠低于3%快速提升至9%左右;而中央轉移支付占比卻急劇下降。該變化與國家宏觀政策環境息息相關。《國務院關于改革和完善中央對地方轉移支付制度的意見》國發〔2014〕71號明確要完善一般性轉移支付、從嚴控制專項轉移支付;中央對地方環境保護支出主要依賴專項轉移支付。在宏觀財政政策背景下,中央對地方轉移支付的環境保護支出占比從2014年開始逐年下降。

在環保支出層面,地方財政實際承擔的環境保護壓力在逐年上升。在地方公共預算收入放緩、地方公共預算支出壓力不斷加大,水十條、土十條、大氣十條等釋放的環保需求越來越大,PPP模式發展受阻等幾重背景之下,中國環境保護產業如何實現穩步發展值得進一步思考和探究。

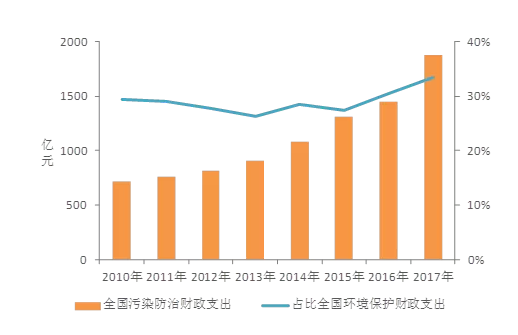

在財政預算中,環境保護具體門類龐雜,污染防治在其中處于重要一環。下一部分將從污染防治支出看財政對環境保護各細分領域的支持力度。

污染防治支出:固體不斷趨少、水波動性大、大氣穩增

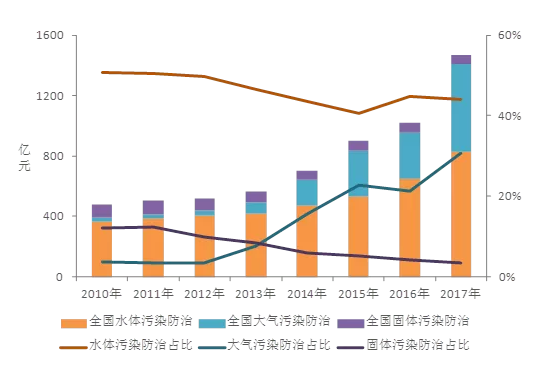

除明確列支水、大氣、固廢外,全國污染防治公共預算支出還包括其他類別。本部分以水、大氣、固廢為例分析公共預算支出的歷年變化情況。

近兩年,全國污染防治公共預算支出占比全國環境保護公共預算支出在小幅提升。與水污染防治、大氣污染防治相比,全國固體廢物污染防治支出呈逐年持續下降趨勢;從2013年開始,大氣污染防治財政支出占比呈現劇烈增加;而水體污染防治支出從2010年-2015年不斷下降,受水十條等政策影響,2016年-2017年水污染防治財政支出占比逐漸回升。

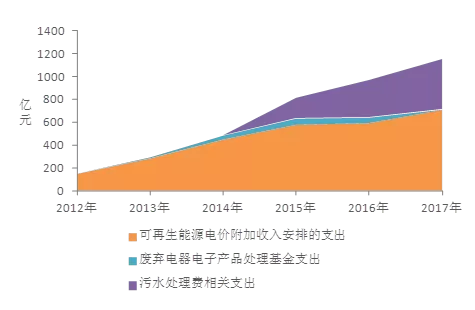

政府性基金支出:不同環保科目差異性顯著

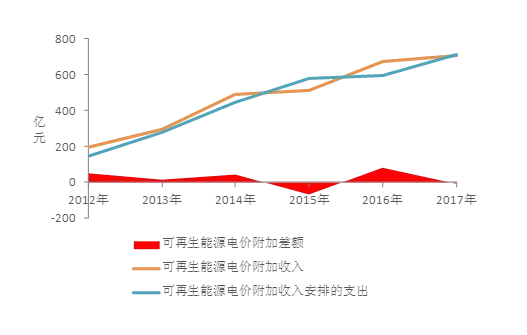

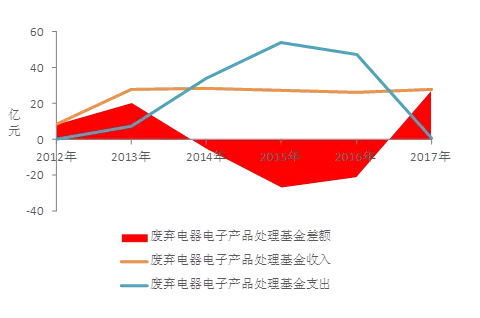

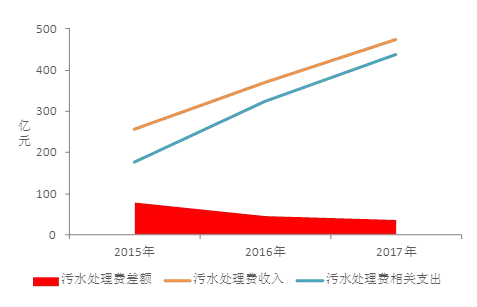

就名目而言,在政府性基金支出中,與環保明確相關的有三項:可再生能源電價附加收入安排及其支出、廢棄電器電子產品處理基金、污水處理費。2012年,國家政府性基金中明確列支再生能源電價附加收入安排及其支出、廢棄電器電子產品處理基金,2015年開始明確列支污水處理費。

從2012年至2015年,可再生能源支出攀升速度較快,而從2015年至2017年每年該項支出逐漸穩定。廢棄電器電子產品支出從2012年至2015年穩步提高,而從2016年開始逐漸下降,2017年更是迅速衰減。而全國污水處理費從2015年明確列支開始,即呈現穩步增加趨勢。

生活垃圾焚燒發電、生物質發電均屬可再生能源范疇。可再生能源電價附加收入也被稱為補貼收入,根據可再生能源法,電網企業收購可再生能源電量發生的費用,高于按照常規能源發電平均上網電價計算所發生費用之間的差額,由在全國范圍對銷售電量征收可再生能源電價附加補償;自2016年1月1日起,征收標準經過多次調整后提高至每度電1.9分。財政部預算數據顯示,可再生能源電價附加收入在大多數年份可以覆蓋支出,且每年基本有少量盈余。轉變發生于2015年,可再生能源電價附加收入高于支出的平衡狀態被打亂,2015年支出缺口較大,2017年也有微小缺口。伴隨可再生能源項目不斷投產運行,該科目的支出壓力將持續增加。

與可再生能源電價附加收入及其安排相比,廢棄電器電子產品處理基金收支的變化異常顯著。數據局部反映出,廢棄電器電子產品處理基金的征收與廢棄電器電子產品市場發展均面臨不同程度的困局。廢棄電器電子產品處理基金從2012年開始設立,最初兩年出現收入遠大于支出的狀況,而之后三年,隨著市場主體不斷擴大,基金收入趨于穩定,出現支出遠大于收入的狀況;而同時市場主體在進一步發展中也遇到不少問題,比如收集體系及再生資源的利用鏈條等,2017年僅支出0.66億元。

市政污水市場化進程中,城市縣城污水處理設施建設不斷趨于飽和,且污水處理費與自來水費被綁定一起進行收繳,污水處理費相對穩定可控,從國家層面看,三年以來全國污水處理費收入一直大于支出,而兩者差額在逐漸減少。

財政是一個龐大的系統工程,全國各地區經濟發展程度差別極大,而且伴隨環保政策的不斷調整和完善,在中國環境保護產業的動態發展中市場主體也在不斷發生演變,一篇分析不足以概況其全貌,E20數據中心將以專題形式對該部分開展長期跟蹤與分析。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317