時間:2021-12-06 13:33

來源:工信部

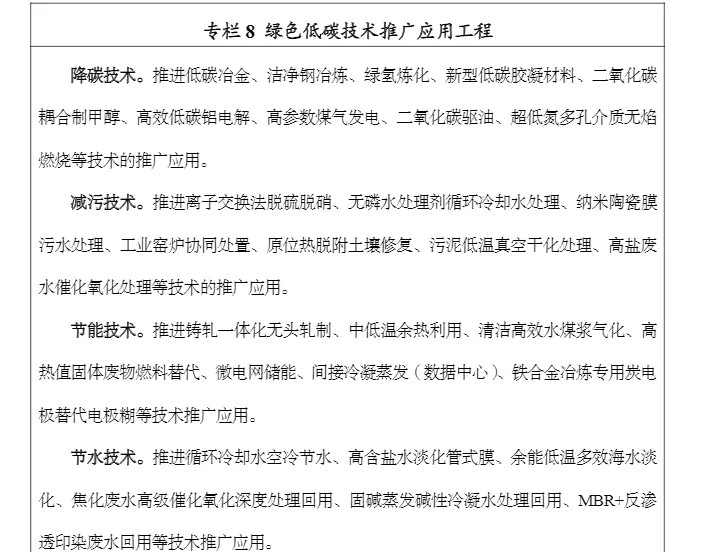

加大先進適用技術推廣應用。定期編制發布低碳、節能、節水、清潔生產和資源綜合利用等綠色技術、裝備、產品目錄,遴選一批水平先進、經濟性好、推廣潛力大、市場亟需的工藝裝備技術,鼓勵企業加強設備更利用、多污染物協同治理超低排放、加熱爐低氮燃燒、干法粒化除塵、工業廢水深度治理回用、高效提取分離、高效膜分離等工藝裝備技術。組織制定重大技術推廣方案和供需對接指南。優化完善首臺(套)重大技術裝備、重點新材料首批次應用保險刑嘗機制,支持符合條件的綠色低碳技術裝備、綠色材料應用。鼓勵各地方、各行業探索綠色低碳技術推廣新機制。

激發各類市場主體創新活力。以市場為導向,鼓勵綠色低碳技術研發,實施綠色技術創新攻關行動,在綠色低碳領域培育建設一批制造業創新中心、產業創新中心、工程研究中心、技術創新中心等創新平臺,著力解決跨行業、跨領域關鍵共性技術問題。強化企業創新主體地位,支持企業整合科研院所、高校、產業園區等力量建立市場化運行的綠色技術創新聯合體。加速科技成果轉化,支持建立綠色技術創新項目孵化器、創新創業基地。加快綠色低碳技術工程化產業化突破,發揮大企業支撐引領作用,培育制造業綠色競爭新優勢。支持創新型中小微企業成長為創新重要發源地。

(九)完善綠色制造支撐體系

健全綠色低碳標準體系,完善綠色評價和公共服務體系,強化綠色服務保障,構建完整貫通的綠色供應鏈,全面提升綠色發展基礎能力。

健全綠色低碳標準體系。立足產業結構調整、綠色低碳技術發展需求,完善綠色產品、綠色工廠、綠色工業園區和綠色供應鏈評價標準體系,制修訂一批低碳、節能、節水、資源綜合利用等重點領域標準及關鍵工藝技術裝備標準。鼓勵制定高于現行標準的地方標準、團體標準和企業標準。強化先進適用標準的貫徹落實,擴大標準有效供給。推動建立綠色低碳標準采信機制,推進重點標準技術水平評價和實施效果評估,暢通迭代優化渠道。推進綠色設計、產品碳足跡、綠色制造、新能源、新能源汽車等重點領域標準國際化工作。

打造綠色公共服務平臺。優化自我評價、社會評價與政府引導相結合的綠色制造評價機制,強化對社會評價機構的監督管理。培育一批綠色制造服務供應商,提供產品綠色設計與制造一體化、工廠數字化綠色提升、服務其他產業綠色化等系統解決方案。完善綠色制造公共服務平臺,創新服務模式,面向重點領域提供咨詢、檢測、評估、認定、審計、培訓等一攬子服務。

強化綠色制造標桿引領。圍繞重點行業和重要領域,持續推進綠色產品、綠色工廠、綠色工業園區和綠色供應鏈管理企業建設,遴選發布綠色制造名單。鼓勵地方、行業創建本區域、本行業的綠色制造標桿企業名單。實施對綠色制造名單的動態化管理,探索開展綠色認證和星級評價,強化效果評估,建立有進有出的動態調整機制。將環境信息強制性披露納入綠色制造評價體系,鼓勵綠色制造企業編制綠色低碳發展年度報告。

貫通綠色供應鏈管理。鼓勵工業企業開展綠色制造承諾機制,倡導供應商生產綠色產品,創建綠色工廠,打造綠色制造工藝、推行綠色包裝、開展綠色運輸、做好廢棄產品回收處理,形成綠色供應鏈。推動綠色產業鏈與綠色供應鏈協同發展,鼓勵汽車、家電、機械等生產企業構建數據支撐、網絡共享、智能協作的綠色供應鏈管理體系,提升資源利用效率及供應鏈綠色化水平。

打造綠色低碳人才隊伍。推進相關專業學科與產業學院建設,強化專業型和跨領域復合型人才培養。充分發揮企業、科研機構、高校、行業協會、培訓機構等各方作用,建立完善多層次人才合作培養模式。依托各類引知引智計劃,構筑集聚國內外科技領軍人才和創新團隊的綠色低碳科研創新高地。建立多元化人才評價和激勵機制。推動國家人才發展重大項目對綠色低碳人才隊伍建設支持。

完善綠色政策和市場機制。建立與綠色低碳發展相適應的投融資政策,嚴格控制“兩高”項目投資,加大對節能環保、新能源、碳捕集利用與封存等的投融資支持力度。發揮國家產融合作平臺作用,建設工業綠色發展項目庫,推動綠色金融產品服務創新。推動運用定向降準、專項再貸款、抵押補充貸款等政策工具,引導金融機構擴大綠色信貸投放。健全政府綠色采購政策,加大綠色低碳產品采購力度。進一步完善懲罰性電價、差別電價、差別水價等政策。推進全國碳排放權和全國用能權交易市場建設,加強碳排放權和用能權交易的統籌銜接。

四、保障措施

(一)加強規劃組織實施

強化部際、部省、央地間協同合作,建立責任明確、協調有序、監管有力的工作體系。加強溝通協調,強化跨部門、跨區域協作,各地要結合實際制定出臺配套政策,落實規劃總體要求、目標和任務,打好政策“組合拳”。開展規劃實施情況的動態監測和評估,推進規劃落實。發揮行業協會、智庫、第三方機構等的橋梁紐帶作用,助力重點行業和重要領域綠色低碳發展。組織開展全國節能宣傳周、全國低碳日、中國水周等活動,加強各類媒體、公益組織輿論引導,宣傳工業綠色發展政策法規、典型案例、先進技術。

(二)健全法律法規政策

推動修訂《節約能源法》《循環經濟促進法》《清潔生產促進法》等法律法規貫徹落實《固體廢物污染環境防治法》,健全配套政策。制定工業節能監察、工業資源綜合利用、新能源汽車動力電池回收利用、綠色制造體系建設等管理辦法。完善節能減排約束性指標管理。建立企業綠色信用等級評定機制,加大評定結果在財政、信貸、試點示范等方面的應用。完善企業信息披露制度,促進企業更好履行節能節水、減污降碳和職工責任關懷等社會責任。

(三) 加大財稅金融支持

鼓勵地方財政加大對綠色低碳產業發展、技術研發等的支持力度,創新支持方式,引導更多社會資源投入工業綠色發展項目。擴大環境保護、節能節水等企業所得稅優惠目錄范圍。開展綠色金融產品和工具創新,完善綠色金融激勵機制,有序推進綠色保險。加強產融合作,出臺推動工業綠色發展的產融合作專項政策,推動完善支持工業綠色發展的綠色金融標準體系和信息披露機制,支持綠色企業上市融資和再融資,降低融資費用,研究建立綠色科創屬性判定機制。

編輯:趙凡

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317